|

搜索: |

早上起来疲惫没精神?

抬胳膊抬腿都觉得没劲?

大便不成形,还特别粘马桶?

舌苔白厚腻,刷不干净?

春季是多雨季节,气温开始上升,雷雨天气及冷空气活动仍较为频繁。在潮湿天,如何正确祛湿?

什么是“湿气”

中医认为,“湿”为“六淫邪气”之一,其性粘滞、易伤阳气,其病缠绵难愈。湿气又分为内湿和外湿。外湿多因居住环境潮湿、涉水淋雨等外来的湿气侵袭人体所致;内湿则是由于脾失健运、肺失宣降、肾失温煦,导致水湿内生。

因此,防治湿气,既要预防外湿,也要防止湿从内生。

身体为什么会受湿?

引起湿气的因素主要有以下几点:

1.环境潮湿

南方天气潮湿,或者居住环境潮湿,淋雨涉水等,都会产生外湿。

2.贪凉喜冷

中医认为,生冷食物、冷饮或寒凉性质的蔬果瓜果,都会有碍于胃肠消化吸收功能,也就是“脾失健运”。现代人长期待在空调房里,“久伤取冷”,也会困厄脾阳,导致湿从内生。

3.饮食不节

无论是饮食不规律,还是饥饱失常,都会损伤脾胃,脾失健运,饮食水谷精微不但不为身体所用,还会生湿生痰。

4.缺乏运动

缺乏运动,四体不勤,不但影响中焦运化功能,而且由于出汗少,水湿蕴于体内不得外出,都会导致水湿内生。

哪些中药有助于祛湿?

1、茯苓

茯苓味甘淡,性平,人心、脾、肝、肾经,具有健脾和胃、补脑健身、利水渗湿、宁心安神等功效,被誉为中药“八珍”之一。

茯苓特点是补而不峻,利而不猛。药性平和,既能扶正,又能祛邪,是脾虚湿盛者必不可缺的健脾祛湿中药。

2、五指毛桃

五指毛桃食药兼之,在众多祛湿食材中它的补虚作用较强,又能补脾肺之气,中医认为它能健脾补气、养胃祛湿。体内湿气较重时,利用五指毛桃煲汤煮水饮用,有助祛湿养生。

3、苍术

苍术为菊科多年生草本植物茅苍术和北苍术的根茎。芳香能化湿,味苦也能化湿,故祛湿力较强,湿浊去而脾运健,故有健脾作用。

苍术适用于脾为湿困、运化失司引起的食欲不振、脘闷呕恶、腹痛泄泻、舌苔白腻等,常与厚朴、陈皮等同用。

4、白术

白术具有补脾益胃、燥湿和中、止汗、利尿、安胎的功能。《本草汇言》中记载,白术“乃扶植脾胃,散湿除痹,消食除痞之要药也”。

白术能改善脾胃虚弱、消化不良、食欲不振、易泄泻等症状,黄疸、容易出汗、水肿之人以及小便不利者亦可使用。

5、赤小豆

赤小豆味甘,入心、小肠经,具有利水除湿、和血排脓、消肿解毒的功效。它清热作用比绿豆弱,但利水祛湿作用更强,不但可以治疗一般的水肿,甚至可以治疗“大腹水病”,即肝硬化腹水。

推荐2款祛湿组方

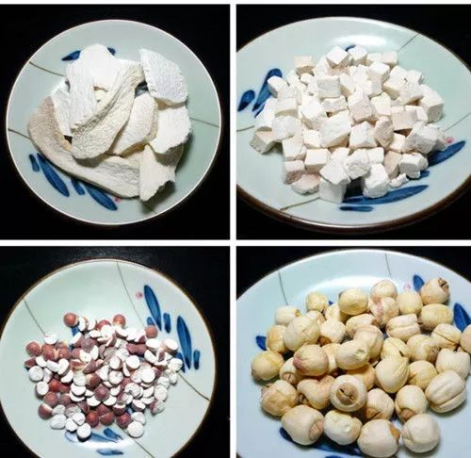

组方一:薏仁+莲子+山药+茯苓

它们在一起能互相补遗,制成的汤水对人体具有健脾、养颜、祛湿、降燥等诸多益处,几乎发挥出了“无敌”的功效,四神之名当之无愧。

功效:四神汤,以甘平为主,甘能治水,故能健脾和胃。

食谱:

煲汤,可以单独煮,也可以加入其它任何你要煮的汤里面,一起煮,因为四神汤的味道是甘淡的,不会影响其它汤的味道。

煮粥,煮粥时,将四神汤的材料切成小丁,配合糯米或大米煮粥,长期坚持。

组方二:茯苓+陈皮

推荐食谱:陈皮茯苓茶

材料:茯苓5g,陈皮2g。

做法:茯苓、陈皮洗净,放人保温杯中,冲入热水,等5分钟即可饮用。

功效:陈皮理气健脾,燥湿化痰。用于脘腹胀满,食少吐泻,咳嗽痰多;茯苓利水渗湿,健脾,宁心。两者泡茶饮用,可健脾利湿,化痰减肥,健脾燥湿,化痰祛脂。

除了食疗,

还有什么祛湿窍门?

运动祛湿

脾为痰湿生成之源,所以健运脾胃是祛湿的关键,无论是慢跑,还是足球场上畅快淋漓的对抗赛,都是最经济有效的祛湿方法。

中药调理

中医有“治湿八法”:化湿、利湿、渗湿、祛湿、除湿、燥湿、收湿、胜湿,需要结合患者的症状体征,辨证分析选用合适的方药,方能取得很好的疗效。

中医外治

火龙罐、雷火灸、刮痧、艾灸、针刺等中医适宜疗法,安全、方便、疗效可靠。

市中医医院中医特色护理门诊设在门诊四楼,为广大群众提供中医养生保健知识、专科疾病康复指导及健康咨询等服务,开展了虎符铜砭刮痧、火龙罐、火龙灸、盘龙灸、五行能量罐、平衡火罐法等项目,可以调和气血、散寒祛湿。

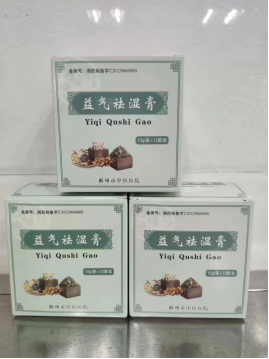

膏方调理

无糖款

有糖款

【药味组成】黄芪、党参、酒黄精、山药、赫炒白术、茯苓、六神曲、醋五味子等纯天然无毒中草药精制而成

【功能主治】 益气祛湿,消痞除烦

【适 应 症】气虚多汗、痞满烦闷、湿浊困重,空调病等

参考:“广东省中医院”公众号、联合用药、医师指导

Copyright © 2019 郴州市中医医院 . All Rights Reserved. Designed by RCK

未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任 建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器